第1眼TV-华龙网讯(郭晓彤)在新一轮科技革命和产业变革加速演进的当下,高校如何以学科专业建设为支点,撬动区域经济高质量发展?5月20日,2025“全国主流网络媒体看重庆教育”大型融媒体采访团走进重庆科技大学,探寻这所行业特色高校的学科专业建设密码。从油气勘探到低碳冶金,从智能装备到智慧安全,重庆科技大学以清晰的学科建设脉络,展现出应用型高校的独特转型路径。

紧贴产业需求,构建动态学科布局

——以学科布局夯实人才培养根基

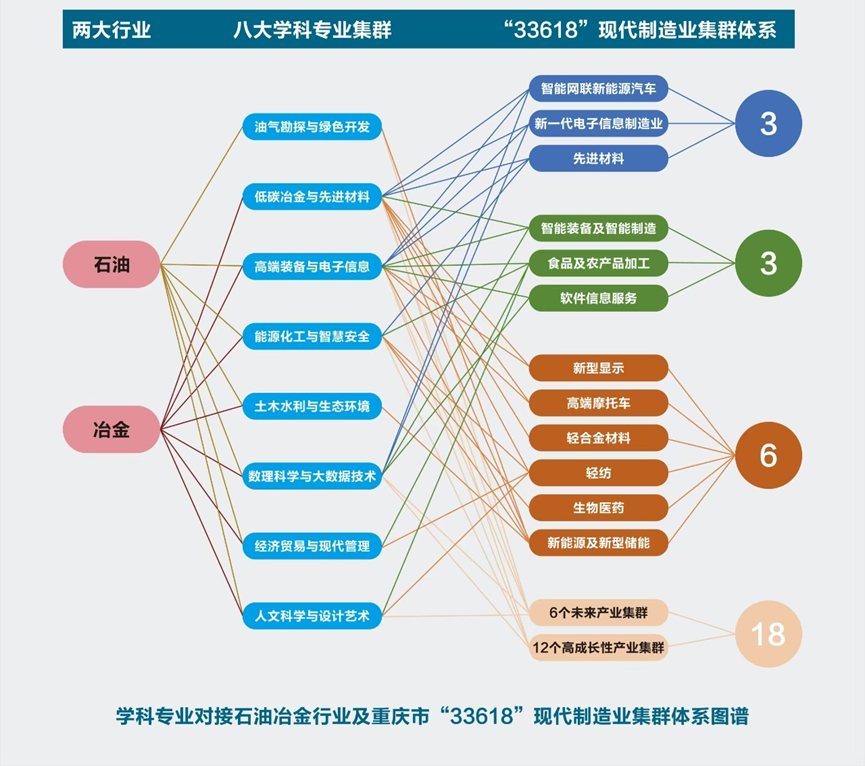

学校围绕石油冶金行业转型升级、国家及地方关于能源、新材料、人工智能、“双碳”目标、生态文明建设等重大发展战略需求,坚持“强工、厚理、兴文、促交叉”的思路,顺势而为,凝练形成了油气勘探与绿色开发、低碳冶金与先进材料、高端装备与智能制造、能源化工与智慧安全、土木水利与生态环境、数理科学与大数据技术、经济贸易与现代管理、人文科学与艺术设计等八大学科集群。

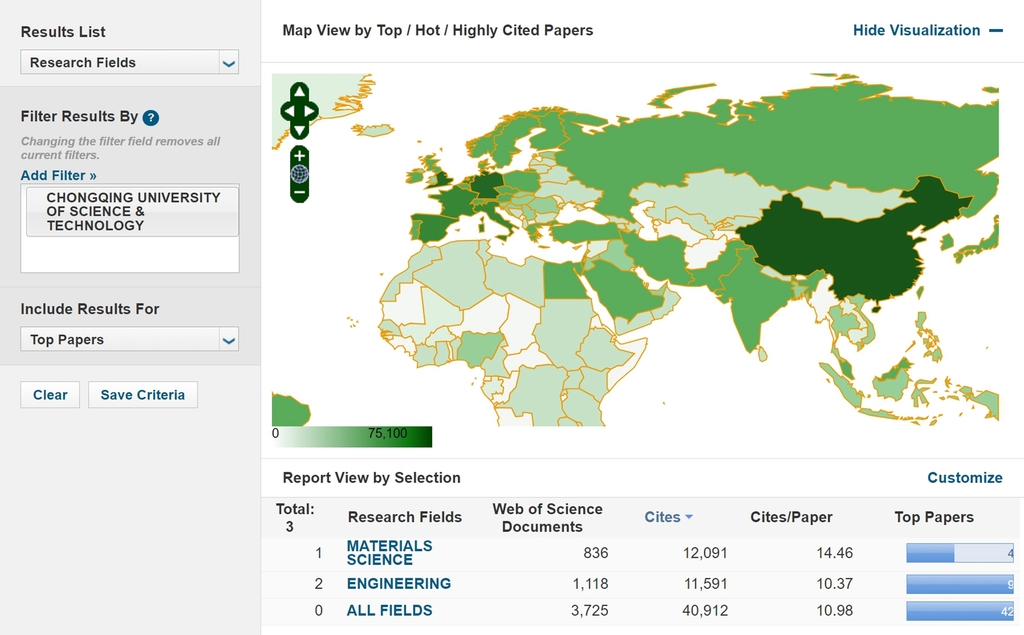

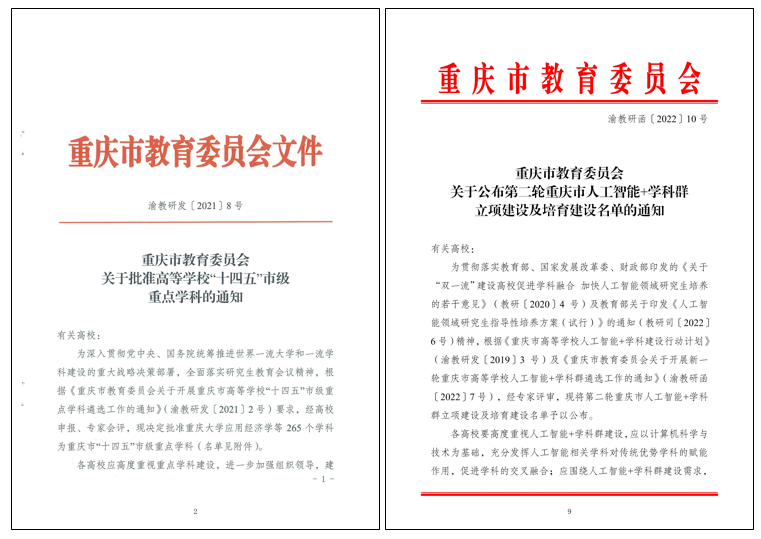

在油气勘探与绿色开发、低碳冶金与先进材料、高端装备与智能制造等领域形成特色优势,形成“高峰引领、高原崛起、平原支撑”的发展格局:工程学、材料科学跻身ESI全球前1%,7个学科成为重庆市“十四五”重点学科,3个学科获批重庆市人工智能+学科群立项建设。

学校动态调整专业结构,对石油工程、冶金工程等传统工科实施智能化、绿色化改造,增设储能科学与工程、新能源材料与器件等新兴专业,淘汰与产业适配度不足的专业,构建起以工为主、多学科协同发展的学科生态,目前拥有15个一级学科/专业学位类别硕士学位授权点,14个专业通过工程教育认证,实现学科链与产业链深度融合。

深化产教融合,优化人才培养结构

——以学科资源创新人才培养模式

学校将产教融合贯穿人才培养全过程,构建起多层次、立体化的育人体系,以学科建设为依托,着力培养高素质应用型人才。

本科生培养中,通过理工创新实验班、中外合作项目班、校企合作订单班等多元模式,推动学科竞赛与专业教育深度融合,近三年学生获国家级学科竞赛奖励2100余项,连续5轮位列全国学科竞赛排行榜前200名,连续六年蝉联世界模拟炼钢大赛北亚赛区冠军并2次斩获世界总冠军。

学生参加第十四届中国石油工程设计大赛。学校供图 第1眼TV-华龙网发

研究生培养则创建形成“2461”模式,即学校与企业“双主体”协同,教学研用“四结合”,校企协作“六共同”,将职业素养与工程实践能力培养贯穿全过程。近年来,研究生毕业去向落实率连续7年保持100%,60%以上毕业生扎根川渝地区,20%投身石油冶金行业,35%服务于战略性新兴产业,实现“培养一人、就业一企、服务一链”的精准输出。

重庆市卓越工程师学院授牌仪式。学校供图 第1眼TV-华龙网发

聚焦技术攻关,提升学科创新能级

——以学科科研增强人才培养动能

作为行业特色高校,学校始终坚持把论文写在祖国大地上,以学科创新推动人才培养质量提升。

在能源领域,针对四川盆地碳酸盐有水气田储层性质多变、气水关系复杂等问题,研发非均质多重介质碳酸盐岩有水气田水侵实验技术及防控体系,应用于西南油气田、中原油田等企业,获重庆市科技进步奖一等奖;在冶金领域,突破低品位铅基多金属资源绿色高效协同冶炼技术,实现锌冶炼渣与低品位铅锑矿的高效利用及大极板铅电解装备国产化,成果应用于广西南方、驰宏矿业等头部企业,获教育部科技进步奖二等奖。

近年来,学校科研实力持续跃升,获批各类纵向项目1300余项、横向项目3000余项,国家自然科学基金项目数量连续4年超20项,项目合同经费连续5年超2亿元,2023、2024年连续突破3亿元;获省部级以上科技奖励149项,转让专利430件,服务企业1300余家,连续2年跻身中国科技成果转化百强高校,让科研成果从实验室走向生产线。

服务区域发展,强化学科支撑效能

——以学科优势拓展人才培养空间

学校主动融入成渝地区双城经济圈建设,与石油、冶金行业头部企业建立深度合作,牵头成立成渝应用型高校产教融合联盟,在西部(重庆)科学城打造智慧创新中心,形成“人才共育、平台共建、成果共享”的协同机制。

学科专业对重庆“33618”现代制造业集群的支撑度达87%,自主研发的垃圾焚烧发电装备助力地方企业上市,磁性材料元器件技术达到国际先进水平,海洋天然气水合物实验平台为南海战略提供技术储备。从三峡库区到川渝大地,重科大的创新成果正转化为服务区域发展的现实生产力。

从行业特色高校到高水平应用研究型大学,重庆科技大学始终以学科建设为引擎,在产教融合的浪潮中勇立潮头。未来,随着“三步走”战略的稳步推进,这所扎根西部的高校将继续以学科之笔深耕产业需求,以创新之力赋能区域发展,培养更多“下得去、用得上、干得好”的应用型人才,在服务国家战略与地方发展的双向奔赴中,书写更多“学科跟着产业跑”的时代新篇。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像